Heinrich Best:

Mandat ohne Macht.

Strukturprobleme des deutschen Parlamentarismus

I. Parlamentarisierung und Elitenstruktur: theoretische Vorüberlegungen

II. Daten und Methoden

III. Dimensionen politischer Modernisierung

IV. Politische Modernisierung als Segmentationsprozeß

V. Sozialkulturelle Spaltungen und Elitenstruktur: Ergebnisse einer Korrespondenzanalyse

VI. Schlußfolgerungen: Warum das Deutsche Reich nicht zu einer Konkordanzdemokratie wurde

I. Parlamentarisierung und Elitenstruktur: theoretische Vorüberlegungen

"Das monarchisch-konstitutionelle Regierungssystem – im Gegensatz zum parlamentarischen – kann als das eigenartige preußisch-deutsche System betrachtet werden": Mit dieser Feststellung eröffnete Otto Hintze im Jahr 1911 – zu einem Zeitpunkt also, an dem der Verfall des persönlichen Regiments Wilhelms II. schon offenkundig war, der Verweis auf deutsche Besonderheiten aber noch lange nicht die Konnotation eines Sonderwegs in die Katastrophe hatte – sein berühmtes Plädoyer für das monarchische Prinzip und die konstitutionelle Verfassung. (1) (1) "Das monarchische Prinzip und die konstitutionelle Verfassung", in: Otto Hintze, Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen Bd. 1, hg. v. Gerhard Oestreich (Göttingen, 1970), S. 359 (zuerst Preußische Jahrbücher, 144, S. 341 - 412). Anders als viele Verfassungstheoretiker und -historiker vor und nach ihm interessierte Hintze weniger, ob die konstitutionelle Monarchie eine "selbständige politische Form und in sich ruhende Ordnung neben Absolutismus und Parlamentarismus" sei (2) 2) Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert", in: ders. (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte 1815 - 1918, (Köln, 1972), S. 146; vgl. auch Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 3 (2. Aufl., Stuttgart u.a., 1968), S. 4 - 20. sondern vor allem die Frage nach den allgemeinen Voraussetzungen für die Etablierung einer parlamentarischen Regierung und deren Anwendbarkeit in Deutschland. In der Hauptsache begründete er seine Skepsis gegenüber einer Parlamentarisierung des Deutschen Reiches mit dessen Bedrohung von außen, die eine Zusammenfassung der politischen Macht in einer monarchischen Staatsspitze erzwinge. Als wichtiges, in der Systematik seines Arguments vielleicht sogar bedeutenderes Nebenthema erörterte Hintze aber auch die sozialstrukturellen Bedingungen für eine parlamentarische Regierung auf der Grundlage einer partizipatorischen Demokratie. Seine Diagnose, sicher nicht seine Therapie, erweist ihn einmal mehr als Vorläufer einer historisch-politischen Soziologie, die über die Traditionen der auf Ereignisse und Personen zentrierten Geschichtsauffassung des Historismus hinausweist (3) 3) Zur Bedeutung Otto Hintzes als ein früher Mittler zwischen Soziologie und Geschichtswissenschaft vgl. u.a. Jürgen Kocka, "Otto Hintze", in: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Deutsche Historiker (Göttingen, 1973), S. 275 - 298. Zur Etablierung eines parlamentarischen Regiments genüge nicht die Nachgiebigkeit der Regierung, dazu bedürfe es "vor allem eines bestimmten Grades innerer Einheit unter den Regierten, als dessen Index die Parteikonstellation gelten kann (4) 4) O. Hintze, Prinzip, S. 2. " Die deutsche Gesellschaft sei hingegen durch tiefe sozialkulturelle Spaltungen geteilt: "Die große wirtschaftlich-soziale Kluft, die von jeher zwischen dem preußischen Osten und Westen besteht und die in der Verschiedenheit der ländlichen Verfassung und der verschiedenen Verteilung der agrarischen und der industriellen Interessen wurzelt, verhindert einen einheitlichen Zusammenschluß ebenso wie der Gegensatz der Konfessionen, der in keinem anderen Staat der Welt so stark und umfassend sich geltend macht wie in Preußen und im Deutschen Reiche. Dazu tritt namentlich im Reiche die radikale Staatsfeindlichkeit der Sozialdemokratie". Nach einem Ausblick auf den britischen Parlamentarismus, dessen Erfolg er der sozialen Homogenität seiner Führungsgruppen zurechnet, kommt er zu dem Schluß, daß "bei uns... die Parteien eigentlich keine politischen, sondern mehr wirtschaftlich-soziale oder religiös-konfessionelle Bildungen [sind]. Das hängt damit zusammen, daß es eigentlich nur das Leben der bürgerlichen Gesellschaft ist, im Gegensatz zum eigentlich politischen Betrieb, was in unseren Volksvertretungen zu Worte kommt. ... Das ist aber eine Gestaltung des Parteiwesens, die mehr zu monarchischer Staatsleitung als zu parlamentarischem Einfluß führt (5) 5) Ebd., S. 337 f. ."

Es unterstreicht die Bedeutung von Hintzes Urteil,

daß sich seine Argumente in Variationen auch bei anderen

zeitgenössischen Beobachtern finden – so etwa bei Max Weber, der darauf hinwies,

daß Parlamente nur so lange "normal fungieren", bis klassenorientierte Parteien

die parlamentarischen Führungsgruppen spalten

(6)

6) Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie (5. Aufl., Tübingen, 1972), S. 174.

Hinzu komme in Deutschland die Organisation des Katholizismus als "Minderheitsschutzpartei".

Noch im Frühjahr 1918 glaubte Weber, daß angesichts der Fragmentierung der parlamentarischen

Führungsgruppen im Deutschen Reich "die Macht einer klug operierenden Krone

stets bedeutend bleiben" werde

(7)

7) "Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland", in: ders., Gesammelte politische Schriften,

hg. v. Johannes Winckelmann (3. Aufl., Tübingen 1971), S. 384 (zuerst 1918 in der von Siegmund Hellmann

herausgegebenen Schriftenreihe "Die innere Politik").

Mit zwar geringerer analytischer Schärfe, aber auf dem Erfahrungshintergrund des

praktischen Politikers stellte Friedrich Naumann in seiner zuerst im Jahre 1900

erschienenen Schrift über Demokratie und Kaisertum eine ähnliche Diagnose

(8)

8) "Auf der jetzigen deutschen Entwicklungsstufe kann die Initiative des Reichstages nur gering sein.

In dieser Hinsicht bietet die Verfassung mehr, als was bis heute der Reichstag leisten kann.

So lange die Parteien sich gegenseitig aufheben, ist das Recht des Reichstages, seinerseits

Gesetze vorzuschlagen, beinahe ein schlummerndes Recht. ... Über Vergewaltigung

des Reichstages zu deklamieren ist ziemlich zwecklos, solange er nicht von sich

aus fähig ist, bei großen gesetzgeberischen Aktionen eine feste Grundlage zu

bieten." Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere Politik (4. Aufl.,

Berlin, 1905), S. 54.

Seine Prognose, daß die "Kräftevergeudung

und Zerspaltenheit" des deutschen Parlamentarismus "ein parlamentarisches System

selbst in einer Republik schwer möglich machen" würden, wirkt wie eine Vision

der Weimarer Demokratie

(9)

9) Ebd. S. 170f. Ähnliche Argumente, die sich zumindest implizit gegen "Schuld" und "Versagen"

als normative Kategorien einer Analyse des politischen Verhaltens der parlamentarischen Führungsgruppen des

Kaiserreichs wenden, finden sich in der neueren Literatur u.a. bei Gerhard A.

Ritter, Die deutschen Parteien 1830 - 1914 (Göttingen, 1985), S. 87 u. Peter

Molt, Der Reichstag vor der improvisierten Revolution (Köln u. Opladen, 1963),

S. 24f. Theoretisch verallgemeinernd, aber mit empirischen Bezügen auf den

"Fall" Deutschland vgl. Gerhard Loewenberg, "The Influence of Parliamentary

Behavior an Regime Stability: Some conceptual classifications", in: Comparative

Politics 3 (1971), S. 177 - 200. Der locus classicus für die These, daß die deutschen

Parteien vor 1933 zur Durchsetzung demokratischer Institutionen, zur Integration

der Bevölkerung in ein allgemeines Staatsbürgertum und zur Verwirklichung

sozialer Gleichheitsansprüche unfähig waren, weil sie in ihrer Entstehung und

Erhaltung "politische Aktionsausschüsse" relativ geschlossener sozialmoralischer

Milieus gewesen seien, ist nach wie vor M. Rainer Lepsius "Parteiensystem und

Sozialstruktur: zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft",

in: Gerhard A. Ritter (Hrsg.), Deutsche Parteien vor 1918 (Köln, 1973), S. 56 -

80 (zuerst 1966). Die Aussagen Lepsius' beziehen sich jedoch fast ausschließlich

auf das Parteiensystem als "Ausdruck und Träger bestimmter politischer

Grundorientierungen, die durch soziale Strukturzusammenhänge vorgeprägt sind und

konstitutive soziale Konflikte innerhalb einer Gesellschaft reflektieren" (S.

61), während die Eliten weitgehend ausgeblendet bleiben. Nur an einer Stelle

verweist er auf eine besondere Gefahr, die davon ausgeht, daß die

sozialmoralischen Milieus "jeweils von einer homogenen Führungsschicht in ihren

intermediären Gebilden" beherrscht werden: "In einem zirkulären Prozeß verengt

sich dann der Aktionsbereich der politischen Führung auf die Interessen der

herrschenden Milieurepräsentanten und trägt zugleich zum weiteren Auszug der von

diesen nicht artikulierten Bevölkerungsteile, damit aber zu einer weiteren

Verengung des eigenen Aktionsbereichs bei" (S. 68). Den Endpunkt dieser

Abwärtsspirale bildet eine Situation, in der die Milieuparteien auf relativ

kleine und isolierte Gesinnungsgemeinschaften einschmelzen, während immer

größere Bevölkerungsteile politisch freigesetzt werden; ein Szenario, das

deutlich auf die Schlußphase der Weimarer Republik verweist. Die

"Milieurepräsentanten" haben in diesem Argument die Stellung einer

intervenierenden Variablen: die Struktur der Führungsschichten verstärkt oder

bremst die Dynamik des soziopolitischen Segmentationsprozesses.

.

Obwohl in diesen zeitgenössischen Analysen nicht immer klar zwischen Parteien als

Massenorganisationen und den parlamentarischen Vertretungen unterschieden wird,

enthalten sie in ihrem Kern ein systematisches Argument, an das die folgende

Untersuchung theoretisch anknüpfen kann: Die Repräsentativität und das

Integrationsvermögen parlamentarischer Führungsgruppen, also Eigenschaften die

auf die Konfliktlösung und die Interessenartikulation als latente

Grundfunktionen repräsentativer Institutionen verweisen, können in einen

Widerspruch geraten, der den Prozeß der Parlamentarisierung lähmt und die

Stabilität repräsentativer Institutionen bedroht.

(10)

10) Vgl. u.a. Heinz Eulau u. Katherine Hinkley, "Legislative Institutions and Processes",

in: James A. Robinson (Hrsg.), Political Science Annual (Indianapolis, 1966), S. 85 -

102 u. G. Loewenberg, Influence, S. 177 - 179.

Fungieren Parteien exklusiv als "Vertreterinnen der Sonderinteressen einzelner

Gesellschaftsklassen, Berufs- und Wirtschaftszweige, Landesteile [und] Religionsgemeinschaften"

(11)

11) 0. Hintze, Prinzip, S. 381.

,

dann geht das tendenziell auf Kosten der inneren Kompromiß- und äußeren

Konfliktfähigkeit der parlamentarischen Führungsgruppen.

Eine solche Entwicklung ist besonders wahrscheinlich, wenn in einer

sozialkulturell mehrfach gespaltenen Gesellschaft die Vertretungsmechanismen der

Massendemokratie eingeführt werden. Einen einfachen Ausweg aus diesem Dilemma

gibt es nicht, denn was etwa durch Wahlrechtsbeschränkungen an Homogenität der

parlamentarischen Führungsgruppen gewonnen werden könnte, würde an Legitimität

wieder verloren gehen –jedenfalls dann, wenn die Bevölkerung politisch

mobilisiert ist.

(12)

12) Vgl. M. Weber, Parlament, S. 382 f. Auch Max Weber

erkannte ein Spannungsverhältnis zwischen Demokratisierung und

Parlamentarisierung, ohne sich der Meinung O. Hintzes anzuschließen, daß

"wirklicher Parlamentarismus nur bei einem Zweiparteiensystem und nur bei einer

aristokratischen Honoratiorenherrschaft innerhalb der Parteien möglich" sei:

"Der Bestand und die formale Machtstellung der Parlamente ist durch die

Wahlrechtsdemokratie an sich nicht bedroht" (S. 383, Hervorheb. v. Verf.). Die

Frage nach dem Verhältnis von Repräsentativdemokratie und parlamentarischem

Regierungssystem wurde grundlegend in den Anfangsjahren der Weimarer Republik

debattiert Vgl. u.a. Hugo Preuß, Staat, Recht und Freiheit (Tübingen, 1926).

Literaturzusammenstellung in: Ernst Rudolf Huber , Deutsche

Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 6 (Stuttgart u.a., 1981), S. 39 f.

Ein weiter historischer Bogen, aber ein kurzer Argumentationsschritt, führt von Hintze, Weber und Naumann zu modernen Elitentheorien, deren Kern der Zusammenhang zwischen der Stabilität repräsentativer Institutionen und der Struktur politischer Führungsgruppen bildet. (13) 13) Unter den Etiketten der "agglutination", "interlockingness" oder "cohesiveness" wurde die Integration von Führungsgruppen in verschiedene Theoriengebilde als die Bedingung für die Stabilität politischer, insbesondere repräsentativer Institutionen eingeführt. Vgl. u.a. Harold D. Lasswell, "The Elite Concept", in: ders. u.a., The Comparative Study of Political Elites. An Introduction and Bibliography (Stanford, 1952), S. 6 - 21; Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven u. London, 1968); Lester G. Seligman, Recruiting Political Elites (New York, 1971); Carl Beck, "Introduction", in: ders. u.a., Comparative Communist Leadership (New York, 1973). Diese Ansätze grenzen sich von der herrschenden Meinung ab, nach der die in Wahlen institutionalisierten Prozesse der Aggregation von Interessen und der Austragung politischer Konflikte über die Stabilität politischer Ordnungen und das Schicksal der repräsentativen Institutionen entscheiden. (14) 14) Vgl. u.a. Giovanni Sartori, "Anti-Elitism Revisted", in: Government and Opposition 13 (1978), S. 58 - 80. Vgl. auch M. Rainer Lepsius, "From Fragmented Party Democracy to Government by Emergency Decree and National Socialist Takeover: Germany", in: Juan J. Linz u. Alfred Stephan (Hrsg.), The Breakdown of Demokratic Regimes (Baltimore u. London, 1978), S. 35: "The strength of the democratic potential of a political system can be measured by the votes for parties committed to democratic institutions." Wichtiger seien die strukturelle Integration und der Wertekonsens der Eliten, wobei "strukturelle Integration" definiert wird als die Dichte und Reichweite formeller und informeller Netzwerke persönlicher Kommunikation, der Freundschafts- und Einflußbeziehungen, "Wertekonsens" als der Grad zu dem die formellen und informellen prozeduralen Regeln politischen Verhaltens beachtet werden. Die entschiedenste Formulierung dieser Position findet sich bei den amerikanischen und australischen Politikwissenschaftlern Lowell Field und John Higley, nach denen die Strukturen und Orientierungen der Führungsgruppen eines Landes die ausschlaggebenden Bedingungen für die Stabilität seiner politischen Ordnung enthalten. Danach ist es notwendig, daß sich eine konsensuell geeinte Elite formiert, die durch ein hohes Ausmaß an struktureller Integration und die Anerkennung etablierter Institutionen gekennzeichnet ist, "bevor irgendeine Art stabiler Regierung mit persönlicher Freiheit und ernstzunehmenden Wahlen institutionalisiert werden kann." (15) 15) G. Lowell Field u. John Higley, Eliten und Liberalismus. Ein neues Modell zur geschichtlichen Entwicklung der Abhängigkeit von Eliten und Nicht-Eliten. Zusammenhänge, Möglichkeiten, Verpflichtungen (Opladen, 1983), S. 64. Field u. Higley formulieren ihre Hypothese als allgemeine Gesetzmäßigkeit: "As the causal variable, an elite state always predates the stability or instability of political institutions". Dies., "National Elites and Political Stability", in: Gwen Moore (Hrsg.), Studies of the Structure of Nationale Elite Groups (Research in Politics and Society. A Research Annual, Bd. 1, Greenwich/Conn., 1985),S. 7.

Hier soll nicht den Verzweigungen der Elitentheorie Fields und Higleys nachgegangen werden, die in ihrem Kern eine bereits von Dahrendorf entwickelte Elitentypologie enthält. (16) 16) Gesellschaft und Demokratie in Deutschland (München, 1965), S. 257 - 260 (vgl. insbesondere die "Vier Idealtypen von Machteliten"). Ähnlich entschieden wie Field u. Higley formulierte bereits Dahrendorf: "Der repräsentative Staat in liberaler Verfassung kann nicht nur, sondern muß eine etablierte politische Klasse haben" (S. 302). Vgl. auch den Beitrag von Ursula Hoffmann-Lange in diesem Band. Auch für ihr Hauptargument gibt es, wie erwähnt, eine Vielzahl von Vorwegnahmen. Als systematisch bedeutsam sollen an dieser Stelle nur zwei Einwände hervorgehoben werden: Unbefriedigend ist die weitgehende Vernachlässigung des genetischen Aspekts, die Ausbildung der Bedingungen unter denen sich bestimmte Konstellationen von Elitenkonflikt und Elitenkonsens formieren. Das gilt vor allem für die Unterlassung, daß die Zusammenhänge zwischen sozialkulturellen Spaltungen in der Gesellschaft einerseits und den Konfliktstrukturen in den Führungsgruppen andererseits weder theoretisch noch empirisch hinreichend Beachtung finden. Problematisch ist auch die Weise empirischer Überprüfung in einer ausschließlich makropolitischen Analyse, bei der Staaten die Beobachtungseinheiten sind. Ungewiß bleibt dabei, ob die auf der Ebene ganzer Gesellschaften beobachtenden Zusammenhänge auch auf der individualebene erhalten bleiben. (17) 17) Ausführlicher demnächst: Heinrich Best. Die Männer von Bildung und Besitz. Struktur und Handeln parlamentarischer Führungsgruppen in Deutschland und Frankreich 1848/49 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Düsseldorf, 1989).

An beide Einwände knüpft die Untersuchung an, über die im folgenden berichtet wird. Ihr Ansatzpunkt ist die Frage nach der inneren Kompromiß- und äußeren Konfliktfähigkeit der parlamentarischen Führungsgruppen Deutschlands. An ihr entschied sich – so die Hypothese – im Kaiserreich die Etablierung und in der Weimarer Republik die Stabilisierung einer politischen Ordnung mit Repräsentativkörperschaften, von deren Vertretern die Verantwortung für die Politik zu tragen war. Der Übergang zur Demokratie konnte nicht, zumindest nicht ausschließlich von weitsichtigen Konzessionen der traditionalen Machtträger oder – nach deren Verweigerung – von einer erfolgreichen Revolution erwartet werden. Herausgefordert waren die potentiellen politischen Trägergruppen einer repräsentativen Demokratie. In allen dynastischen Staaten, die man dem Deutschen Kaiserreich als Beispiele erfolgreicher Parlamentarisierung entgegenhalten kann, ist es den parlamentarischen Führungsgruppen erst im offenen Konflikt oder durch eine verdeckte Ausnutzung von Machtchancen gelungen, eine zentrale Stellung im politischen Entscheidungssystem zu erlangen. (18) 18) Kurt Kluxen, Geschichtliche Grundlagen des Parlamentarismus: "Einführung", in: ders. (Hrsg.), Parlamentarismus (3. Aufl., Köln u. Berlin, 1971), S. 91 - 98. In der Frage nach den Gründen für die geminderte Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft der parlamentarischen Führungsgruppen des deutschen Kaiserreichs gegenüber den etablierten Machtträgern ist deshalb die Frage nach den Ursachen für seine ausgebliebene Parlamentarisierung und – im zeitlichen Vorgriff – nach den Gründen für das Scheitern repräsentativer Institutionen in der Weimarer Republik enthalten.

Sozialkulturelle Spaltungen im Elektorat bilden eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung in diesem Erklärungsgang, denn der internationale Vergleich zeigt, daß eine ausgeprägte Fragmentierung der politischen Kultur auf der Basis parteipolitischer, religiöser, anderer kultureller und sozioökonomischer Konfliktlinien nicht notwendig die Etablierung und erfolgreiche Arbeit repräsentativer Institutionen verhindern muß. In vielen politischen Systemen gelang die Befriedung einer "politisierten Sozialstruktur" (19) 19) Zur Terminologie vgl. Franz Urban Pappi, "Sozialstruktur, gesellschaftliche Wertorientierung und Wahlabsicht", in: Politische Vierteljahresschrift 18 (1977), S. 195. durch eine Integration auf der Ebene der Eliten. Diesen Sachverhalt erklärt die Theorie der Konkordanzdemokratie. (20) 20) Vgl. Gerhard Lehmbruch, Proporzdemokratie: Politisches System und politische Kultur in der Schweiz und in Österreich (Tübingen, 1967); Arend Lijphart, "Typologies of Democratic Systems", in: Comparative Political Studies 1 (1968), S. 12 - 24 u. ders., Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (New Haven, 1977); Eric A. Nordfinger , Conflict Regulation in Divided Societies (Cambridge/ Mass., 1972). Danach fällt den "Milieurepräsentanten" (M. R. Lepsius) die Aufgabe der Integration der politischen Ordnung zu. Von ihrem Verhalten hängt es entscheidend ab, ob sich effektive repräsentative Institutionen etablieren und ob sie überdauern können. Doch müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit sich in einer soziokulturell gespaltenen Gesellschaft eine Konkordanzdemokratie ausbilden kann: Zum einen müssen die Milieurepräsentanten hinreichend autonom sein, um Kompromisse schließen, und über hinreichende Autorität in "ihren" Gemeinschaften verfügen, um sie durchsetzen zu können; zum anderen müssen sich die Machtpotentiale der verschiedenen sozialkulturellen Gemeinschaften und der militärisch-administrativen Eliten in einem annähernden Gleichgewicht befinden oder gehalten werden: die Option auf eine hegemoniale Politik darf für keinen Akteur risikoarm werden. (21 ) 21) Zusammenfassend: Mattei Dogan u. Dominique Pelassy, How To Compare Nations. Strategies in Comparative Politics (Chatham/N. J., 1984), S. 84 - 89. Auch A. Etzioni und G. Sartori verweisen auf den Umstand, daß der Zusammenhang zwischen der "Responsivität" der Eliten und der Stabilität repräsentativer Institutionen nicht linear, sondern umgekehrt U-förmig verläuft: Politische Führungsgruppen müssen über ausreichende Handlungsspielräume verfügen, um ihre Integrationsfunktion im politischen System wahrnehmen zu können. Amitai Etzioni, The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes (London u.a., 1968), S. 505; G. Sartori, Anti-Elitism, S. 58 - 80. Zur Bedeutung der Eliten für die Formierung sozialkultureller Cleavages vgl. auch William Clagett et. al., "Political Leadership and the Development of Political Cleavages: Imperial Germany, 1871 - 1912", in. American Journal of Political Science, 26 (1982), S.643-663. Die Frage nach der Reformfähigkeit des deutschen politischen Systems vor 1914 und später nach dem Überleben der Demokratie von Weimar läßt sich danach auf die Frage zuspitzen: Warum wurde das Deutsche Reich nicht zur Konkordanzdemokratie? Die in der Systematik dieses Theorieansatzes notwendige Verknüpfung zwischen den Systemebenen der Wähler und Gewählten bildet die Annahme, daß die Integrations- und Initiativfähigkeit der Reichstage umso geringer war, je getreuer die sozial-kulturellen Spaltungen der Gesellschaft in den politischen Konfliktstrukturen der parlamentarischen Führungsgruppen nachgebildet wurden. Bei anderer Gelegenheit hat es sich als nützlich erwiesen, hier einen segregierten von einem amorphen Parlamentarismus zu unterscheiden: Im ersten Fall sind politische Konfliktgruppen im Hinblick auf mehrere sozialkulturelle Eigenschaften scharf voneinander unterschieden, im zweiten Fall sind sie heterogen (22) 22) Heinrich Best, "Biographie und politisches Verhalten: Wirtschaftliche Interessen, Sozialisationserfahrungen und regionale Bindungen als Determinanten parlamentarischen Entscheidungshandelns in Deutschland, Frankreich und Großbritannien um die Mitte des 19. Jahrhunderts," in: Wilhelm H. Schröder (Hrsg.), Lebenslauf und Gesellschaft (Stuttgart, 1985), S. 183. im ersten Fall werden die grundlegenden gesellschaftlichen Konflikte als Kollisionen zwischen Fraktionen in der parlamentarischen Arena unvermittelt ausgetragen, im zweiten Fall werden die Funktionen der Interessenaggregation und Kompromißfindung zu einem guten Teil bereits in den Fraktionen wahrgenommen. Anders formuliert: Im amorphen Parlamentarismus wird das Parlament als Ganzes auf Kosten der Fraktionen von der Bürde der Mediation sozialkultureller Konflikte entlastet, während im segregierten Parlamentarismus die Fraktionen und Parteien sozialkulturell homogen und auf die sie tragenden Milieus fixiert bleiben.

Diese Erklärungsskizze enthält in ihrem Kern Übernahmen aus dem Fundus allgemeiner soziologischer Theorien. Zwei Generalisierungen sind hier von besonderem Belang: Zum einen das "Homophilieprinzip", nach dem enge Beziehungen Personen verbinden, die sich in mancher Hinsicht ähnlich sind (23) 23) Theodore M. Newcomb, The Acquaintance Process, (New York, 1961) u. Edward O. Laumann, Prestige and Association in an Urband Community (Indianapolis, 1966). Eine frühe elitensoziologische Anwendung ist die Untersuchung von John Porter, The Vertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada (Toronto, 1965). – ein Axiom, für das der Volksmund die Formel fand: Gleich und Gleich gesellt sich gern –, zum anderen der Topos von lokaler und globaler Kohäsion (24) 24) Peter M. Blau, "Parameters of Social Structure", in: American Sociological Review 39 (1974), S. 615 - 635. Homogenität der Beziehungsformen verleiht danach einer sozialen Gruppierung (hier: einer Fraktion) Kohäsion, spaltet sie aber zugleich auch ab und fragmentiert ein soziales System (hier: ein Parlament) als Ganzes. Die Integration von Gruppen in ein soziales System hängt dagegen von der Ausbildung vielfältiger Zwischengruppenverbindungen ab, die aber wiederum das einzelne Gruppenmitglied von der Integration "nach innen" ablenken und in Kollision mit entsprechenden Gruppenerwartungen geraten lassen. (25) 25) Die Darstellung folgt hier Bernd Wegener, "Vom Nutzen entfernter Bekannter", in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 39 (1987), S. 280 u. 284. 25 Je größer nun die Ähnlichkeit der Abgeordneten einer Fraktion und je größer ihre Unähnlichkeit mit den Angehörigen anderer Fraktionen ist, desto stärker werden die Innengruppenverbindungen und desto geringer wird die Kohärenz der parlamentarischen Führungsgruppen als Ganzes sein. (26) 26) Ähnliche Argumente finden sich auch bei James J. Sheehan, "Conflict and Cohesion among German Elites in the Nineteenth Century", in: ders. (Hrsg.), Imperial Germany, (New York u. London, 1976), S. 62 - 92.

II. Daten und Methoden

Übersetzt man diese Konzepte in Daten, geht es zunächst darum festzustellen, ob sich Veränderungen im Zuge allgemeiner gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse auch als Wandel der parlamentarischen Führungsgruppen nachweisen lassen und ob es dabei Beschleunigungen, Verzögerungen oder Disparitäten zwischen politischen Konfliktgruppen gab. Im Mittelpunkt steht hier die Frage nach der Repräsentativität der parlamentarischen Führungsgruppen Deutschlands, nach ihrer Anpassungsflexibilität im Hinblick auf grundlegende gesellschaftliche Prozesse der Formierung ideeller und materieller Interessen.

Den zweiten Untersuchungsschwerpunkt bildet die Frage nach den strukturellen Bedingungen für die Integration der parlamentarischen Führungsgruppen des Reiches, nach ihrer inneren Kompromiß- und äußeren Konfliktfähigkeit. Empirisch wird hier zu klären sein, ob und welche Milieugrenzen sich auch auf. der Ebene parlamentarischer Führungsgruppen als sozialdemographische Unterschiede zwischen den Angehörigen der verschiedenen politischen Konfliktgruppen ausprägten.

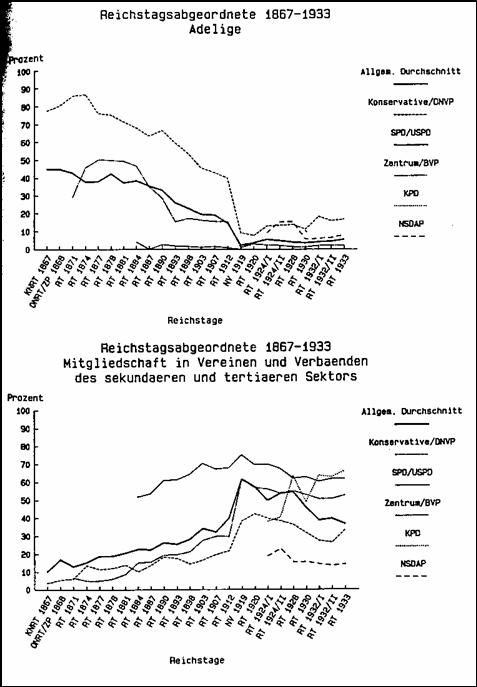

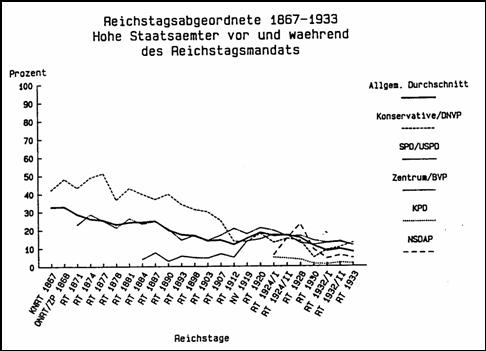

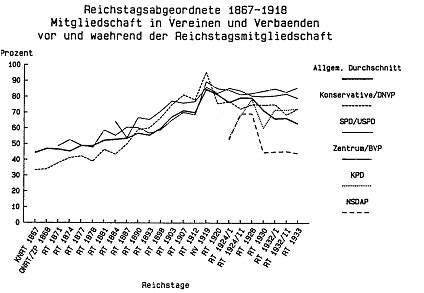

Diese Problemstellungen werden hier in drei Analyseschritten verfolgt: zunächst in einer Längsschnittbetrachtung der Zeitreihen von Anteilswerten fünf exemplarischer Indikatoren politischer Modernisierung. Das ist ein Ausschnitt aus einer Gesamtheit von insgesamt 23 Zeitreihen, mit denen an anderer Stelle der langfristige Wandel der parlamentarischen Führungsgruppen bis 1918 empirisch erfaßt wurde. Die Auswahl der Indikatoren, deren Systematik Samuel Huntingtons Konzept der politischen Modernisierung folgt, und ihre Verknüpfung mit dessen Modernisierungsdimensionen wurden bei dieser Gelegenheit ausführlich erörtert – auf eine Wiederholung kann hier deshalb verzichtet werden. (27) 27) Heinrich Best, "Politische Modernisierung und parlamentarische Führungsgruppen in Deutschland 1867 -1918", in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung 13, H. 1 (1988), S. 5 - 74 (vor allem S. 11 - 16). In der vorliegenden Untersuchung werden die Zeitreihen erstmals bis zum Jahr 1933 ausgedehnt.

An diesen Zeitreihen interessiert vor allem, ob sich Wandel als partielle Modernisierung vollzog und auf diese Weise soziokulturelle Spaltungen bewirkte oder vertiefte. Dabei werden zwei Formen von Inkonsistenzen unterschieden: zum einen Disparitäten zwischen Systemebenen oder Subsystemen, etwa infolge des unterschiedlichen Tempos, in dem sich Eliten und andere Bereiche der Gesellschaft wandelten, zum anderen Unterschiede zwischen politischen Konfliktgruppen. (28) 28) Grundlegend: Dietrich Rüschemeyer, "Partielle Modernisierung", in: Wolfgang Zapf (Hrsg.), Theorien des sozialen Wandels (4. Aufl., Königstein/Ts., 1974), S. 382 - 396. Bis 1918 wird hier mit einiger Ausführlichkeit auf den Gegensatz zwischen der SPD und den sogenannten "bürgerlichen" Parteien einzugehen sein, der im Kaiserreich die tiefste Spaltung zwischen politischen Gemeinschaften erfaßt. Während die SPD bis in den Weltkrieg hinein "Gettopartei" blieb, war sie die einzige Konfliktgruppe, die erst nach der Reichsgründung zur bedeutsamen politischen Kraft wurde. Die gewählte Betrachtungsweise kontrolliert so gewissermaßen den Effekt, den das Erscheinen dieses Neulings auf die Struktur der parlamentarischen Führungsgruppen des Kaiserreichs hatte. Die Zeitreihe für die sozialdemokratischen Abgeordneten setzt erst mit dem Reichstag von 1884 ein, in den die SPD insgesamt 25 Abgeordnete entsandte und in dem sie erstmals Fraktionsstatus erhielt. Zuvor werden ihre Prozentsatzprofile zu stark durch einzelne Aus- und Eintritte beeinflußt. Bei der Fortsetzung der Zeitreihen in die Weimarer Republik werden dann zwei weitere Neuzugänge auf der politischen Bühne gesondert ausgewiesen: die KPD und die NSDAP, beide ebenfalls von dem Zeitpunkt an, zu dem sie mehr als 25 Abgeordnete stellten.

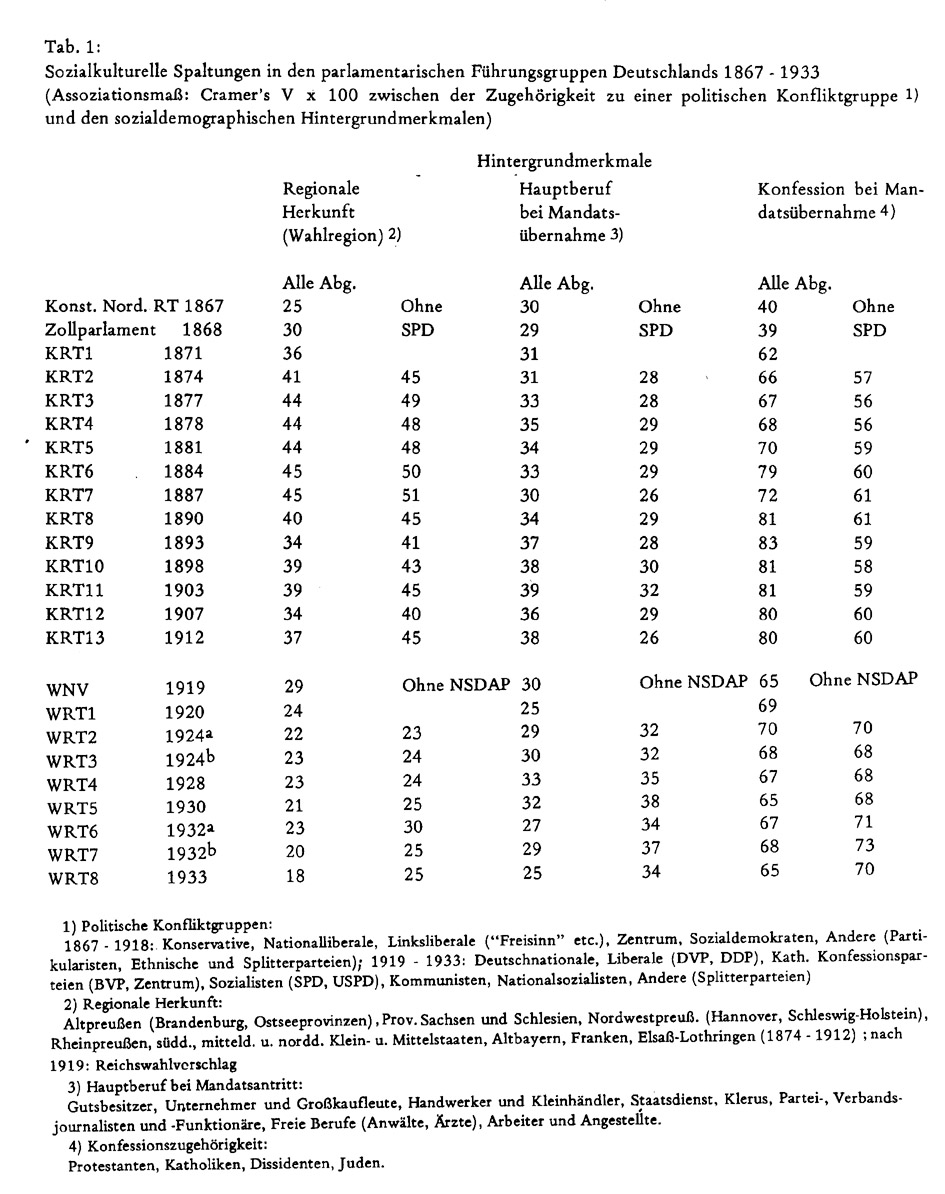

In einem zweiten Schritt wird diese Analyse dann in Koeffizientenreihen verdichtet, die jeweils den Zusammenhang zwischen der Fraktionszugehörigkeit und den drei wichtigsten demographischen Hintergrundmerkmalen der Abgeordneten erfassen: die regionale Herkunft, den Hauptberuf bei Mandatsübernahme und die Konfession. Der Verlust an Anschaulichkeit wird dabei durch einen Gewinn an analytischer Schärfe kompensiert, denn hier wird Segmentation unmittelbar durch ein effizientes Maß erfaßt.

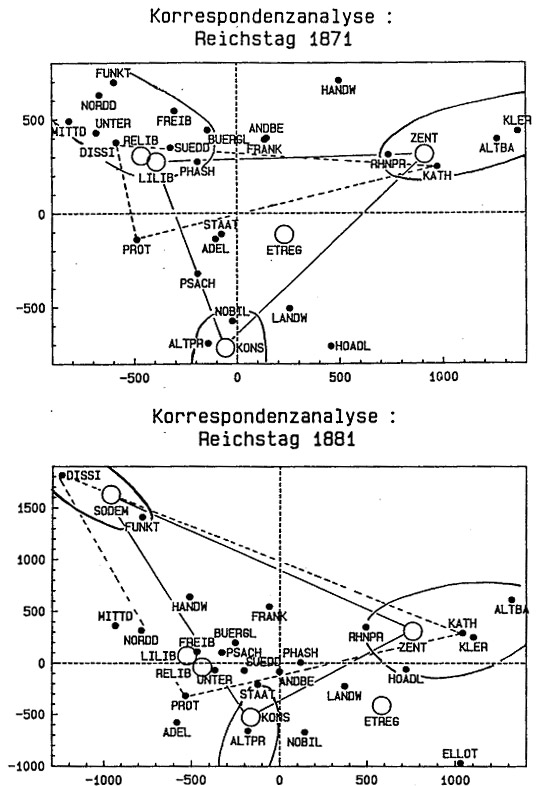

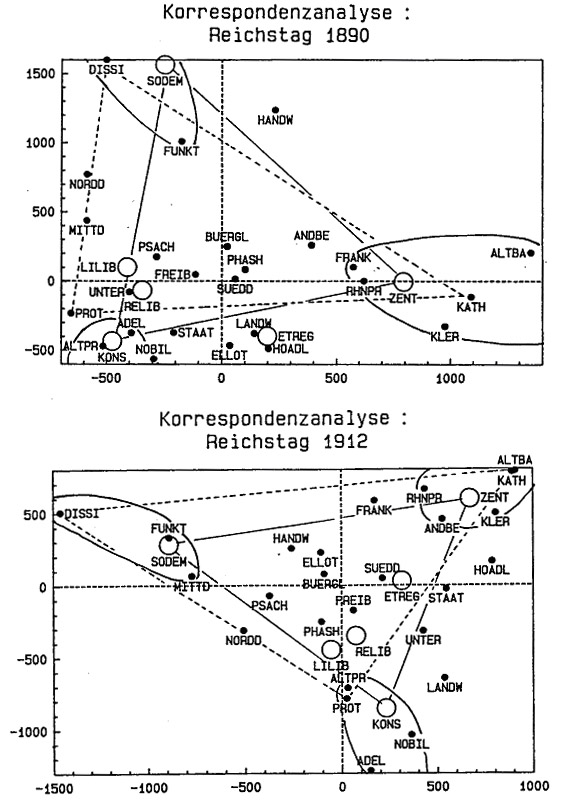

Die dritte Stufe bildet dann die Ermittlung multivariater Zusammenhänge durch Korrespondenzanalysen. Dies ist ein sogenanntes "postfaktorielles" Verfahren, das unter anderem eine graphische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Sozialstruktur und der politischen Konfliktstruktur der Abgeordneten ermöglicht. (29) 29) Philippe Cibois, "Le dépouillement d'enquéte par la méthode Trideux: developpements récents", in: J. Diday u.a., Data Analysis and Informatics IV (Amsterdam, 1986), S. 619 - 624; vgl. auch Anm. 59. Dieser Untersuchungsschritt ist als Serie von Querschnittsanalysen angelegt: verglichen werden die Reichstage von 1871, 1881, 1890, 1912, 1919, 1928 und 1932 II.

Doch zunächst soll der Wandel der parlamentarischen Führungsgruppen Deutschlands auf konventionelle Weise, durch Zeitreihen von Prozentanteilen dargestellt werden. Dabei wurde die Auswahl der Indikatoren nach dem Kriterium getroffen, daß sie unterschiedliche Modernisierungsdimensionen möglichst prägnant erfassen:

- der Anteil der in Orten mit mehr als 100.000 Einwohnern lebenden Abgeordneten den Prozeß der Urbanisierung der parlamentarischen Führungsgruppen;

- die Veränderung des Anteils adeliger Abgeordneter die Ablösung askriptiver durch funktional-instrumentelle Kriterien der Rekrutierung politischen Personals;

- der Anteil der nicht formal an eine Kirche gebundenen Abgeordneten den Prozeß der Verweltlichung der ideellen Grundlagen politischer Macht;

- der Anteil der in Unternehmerverbänden und Gewerkschaften organisierten Abgeordneten den Prozeß der "Sekundarisierung", den Übergang von einer agrarischen zu einer industriellen Interessenrepräsentation;

- die Rate der Abgeordneten, die vor oder während ihres Mandats Regierungs- und höchste Staatsämter ausgeübt hatten, die Systemintegration, die Verflechtung der Funktionsebenen und funktionalen Bereiche des politischen Systems.

III. Dimensionen politischer Modernisierung

1. Urbanisierung

Die Veränderung der Stadt-Landbeziehungen ist nach Samual P. Huntington die politisch bedeutsamste Folge von Modernisierungsprozessen. Die Kluft zwischen Stadt und Land sei die hauptsächliche Ursache politischer Instabilität in sich modernisierenden Gesellschaften und ein Hindernis für die nationale Integration; die Entmachtung der ländlichen Eliten und die Durchsetzung städtischer Herrschaft und Werte in der ländlichen Gesellschaft seien notwendige Etappen auf dem Weg zur Durchsetzung einer demokratischen politischen Ordnung. (30) 30) S. Huntington, Order, S.72f. Folgt man dieser Betrachtungsweise ergibt sich für das Kaiserreich das gebrochene Bild einer partiellen Modernisierung.

Der Vorgang der Urbanisierung der parlamentarischen Führungsgruppen wird hier durch den Anteilswert der bei der Mandatsübernahme in Großstädten von über hunderttausend Einwohnern lebenden Abgeordneten erfaßt. Verfolgt man die Zeitreihe dieses Indikators, so hat sie zunächst einen vom gesellschaftlichen Wandel abweichenden und zwischen politischen Konfliktgruppen inkonsistenten Verlauf. Während etwa in der Bevölkerung der Anteil der Großstädter zwischen 1871 und 1910 von 5 % auf 21 % stieg (31) 31) Errechnet nach Gerd Hohorst u.a., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd. 2: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870 - 1914 (2. Aufl., München , 1978), S. 52. , läßt sich bei den nichtsozialistischen Abgeordneten kein vergleichbar markanter, vor allem kein homogener Urbanisierungstrend erkennen. Insgesamt schwankt bei den bürgerlichen Parteien der Anteilswert der in Großstädten ansässigen Abgeordneten langfristig zwischen 19 % und 30 %, ohne daß sich eine eindeutig gerichtete Entwicklung durchgesetzt hätte. Es ist zu vermuten, daß hier vor allem das Territorialwahlrecht des Kaiserreichs bremste, das die lokalen und regionalen Eliten bei Kandidaturen begünstigte – zumindest gilt dies unter der Voraussetzung, daß nationale Parteiorganisationen nicht oder nur schwach ausgebildet waren. (32) 32) Vgl. u.a. Gerhard A. Ritter (u. Mitarb. v. Merith Niehuss), Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871 - 1918 (München, 1980), S. 25 -29. Dagegen weisen die Abgeordneten der SPD von Anfang an ein eindeutig großstädtisches Profil auf. Seit den 1890er Jahren lebten zwischen 60 % und 65 % in Städten mit über hunderttausend Einwohnern. Die Anpassung der parlamentarischen Führungsgruppen des Kaiserreichs an gesellschaftliche Entwicklungstrends vollzog sich in diesem Bereich also nicht als Wandel in den etablierten Parteien, sondern als Etablierung einer neuen Partei mit deutlich "modernerem" Profil. Hier prägt sich das Muster einer partiellen, noch prägnanter: einer segmentären Modernisierung aus; eine ungünstige strukturelle Voraussetzung für die Integration des Stadt/Land-Gegensatzes im Reichstag. Dagegen war er zum Kristallisationskern für die Ausbildung polarisierter politischer Gemeinschaften prädestiniert.

Nach der Novemberrevolution veränderte ein spektakulärer Urbanisierungsschub bei den nichtsozialistischen Abgeordneten diese Konstellation grundlegend. Von 42 % im Jahr 1893 verringerte sich die Prozentsatzdifferenz gegenüber der sozialdemokratischen Vertretung bis auf 8 % im Jahr 1928. Vermutlich bewirkte die Beseitigung des Territorialwahlrechts und seine Ersetzung durch das Verhältniswahlrecht in Großwahlkreisen diesen Prozeß der Desegmentation, das Verhältniswahlrecht in Großwahlkreisen diesen Prozeß der Desegmentation, die Nivellierung eines alten Strukturbruchs. Zugleich war die Veränderung Ausdruck eines Funktionswandels der politischen Figur des Parlamentariers vom Intermediär zwischen Funktionsebenen des politischen Systems zum Repräsentanten ausdifferenzierter funktionaler Bereiche. In den letzten Jahren der Weimarer Republik kehrte sich diese Entwicklung allerdings wieder um. Dies war dem Wachstum der NSDAP zuzuschreiben, deren Vertretung sich seit den großen Wahlerfolgen zu Anfang der 30er Jahre überwiegend aus kleinen Gemeinden und Mittelstädten rekrutierte. Im säkularen Trend war das eine partielle "Entmodernisierung", während die übrigen Parteien großstädtisch geprägt blieben.

2. Säkularisierung

Das Grundmuster partieller Modernisierung setzte sich auch bei der Entwicklung des Anteils kirchlich gebundener Abgeordneter durch, der hier als ein Indikator für die Rationalisierung der Autorität eingeführt wird. Entkirchlichung bedeutete ja auch eine Erosion der transzendentalen Grundlagen des dynastischen Staates, dessen Legitimität seit den Karolingern durch das Prinzip des Gottesgnadentums begründet wurde. An dem Verlaufsmuster der Zeitreihen der "Dissidenten" – das heißt hier: der nicht an eine Kirche oder die jüdischen Kultusgemeinden formal als Mitglieder gebundenen Abgeordneten – läßt sich nach 1890 die Absorbtion einer residualen Säkularisierungstendenz unter den bürgerlichen Reichstagsmitgliedern durch die Sozialdemokratie ablesen. Der bürgerliche Laizismus, der im Frankreich der Dritten Republik brisanten Konfliktstoff lieferte (33) 33) Jean-Marie Mayeur,La vie politique sous la Troisième République 1870 - 1940 (Paris, 1984), S. 188 - 191. , hatte jedoch auch zuvor in Deutschland kaum Bedeutung gehabt, klang allenfalls als ein Nebenthema im Konfessionskonflikt an. Diese Ergebnisse unterstützen das Argument, daß in Deutschland die Vehemenz antikirchlicher Orientierungen durch die Multikonfessionalität gemildert oder in andere Arenen verlagert wurde. (34) 34) Karl-Egon Lönne, Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert (Frankfurt a. M., 1986), S. 157 - 174. Auch der Laizismus wurde in Deutschland erst durch das Hinzutreten der Sozialdemokraten strukturbedeutsam.

Die Abgrenzung der sozialdemokratischen

Mandatsträger zum organisierten Christentum war allerdings nicht total – auch

dann nicht, wenn man den zunächst hohen dann sinkenden Anteil der

SPD-Abgeordneten ausklammert, der sich zur iüdischen Glaubensgemeinschaft

bekannte. Zwischen einem Sechstel und einem Viertel der sozialdemokratischen

Parlamentarier gab eine protestantische Kirchenzugehörigkeit an, während der

Katholikenanteil erwartungsgemäß unbedeutend blieb.

In der Weimarer Republik gab es dann einen markanten Säkularisierungsschub. Dies ist zu einem

erheblichen Anteil der Verschiebung der Parteistärken zuzuschreiben, denn der

Anteil nichtsozialistischer Abgeordneter ohne Konfessionszugehörigkeit blieb

nach 1919 verschwindend gering. Auch die nationalsozialistische

Reichstagsfraktion demonstrierte bei einem sehr kleinen und weiter schrumpfenden

Anteil hartnäckiger "Gottgläubiger" Nähe zum organisierten Christentum. Sie

folgte darin Adolf Hitler, der im März 1933 in seiner Kurzbiographie für das

Reichstagshandbuch eine katholische Konfessionszugehörigkeit angab und diese

Praxis bis zum Ende der "großdeutschen" Reichstage beibehielt. Dagegen erhöhte

sich ab 1920 der Anteil der Dissidenten sozialdemokratischen Abgeordneten

weiter, während die Kommunisten jede Form religiöser Bindung ablehnten.

3. Verbürgerlichung

Die Entwicklung des Adelsanteils, in der sich der Übergang von einem askriptiven zu einem kompetitiven Rekrutierungsmodus politischer Eliten manifestiert (35) 35) H. Best, Modernisierung, S. 35f. , scheint dem Grundmuster partieller Modernisierung auf den ersten Blick zu widersprechen. Er bietet von allen Zeitreihen das prägnanteste und konsistenteste Bild eines Modernisierungsprozesses. Der Ausgangswert ist bemerkenswert hoch. Er schwankt in der Gründungsphase des Reiches bis Anfang der 1880er Jahre um 40 %. Damit entsprach der Anteil des Adels im Reichstag dem des Offizierskorps der damaligen deutschen Armeen (36) 36) Detlef Bald, Der deutsche Offizier. Soziale und Bildungsgeschichte des deutschen Offizierskorps im 20. Jahrhundert (München, 1982), S. 97. ! Die traditional-askriptiven Kriterien des Zugangs zu gesellschaftlichen Machtpositionen wurden offenbar über lange Zeit hinweg auch durch den Stimmzettel bestätigt. Wenn die These von der sozialen Ähnlichkeit als einer strukturellen Bedingungen für die Elitenintegration zutrifft, dann begünstigte das auch in der nationalliberalen Fraktion starke (bis 1877: 21 % - 24 %, 1903 - 1918: 7 %) aristokratische Element der ersten Reichstage die Zusammenarbeit mit den ebenfalls vom Adel geprägten administrativen und militärischen Eliten. (37) 37) Nikolas von Preradovich, Die Führungsschichten in Österreich und Preußen 1864 - 1918 (Wiesbaden, 1954).

Seit Mitte der 1880er Jahre nahm dann der Anteil adeliger Abgeordneter stetig ab. Im letzten kaiserlichen Reichstag lag er bei 15 %. Dieser Wandel ist nicht nur den Zugewinnen der SPD zuzuschreiben; auch beim Zentrum (1877: 50 %, 1912: 15 %) und den Konservativen (1874: 86 %, 1912: 36 %) gingen die Adelsanteile bis zum Ausgang des Kaiserreichs drastisch zurück. Tatsächlich nahm Deutschland hier an einem sich in ganz Westeuropa vollziehenden Prozeß der Elitentransformation teil. Selbst der Unterschied zu den Kammern der Dritten Republik, die für viele als eine sich gegenüber monarchistischen Restaurationsversuchen behauptende partizipatorische Demokratie das kontinental-europäische Vorbild des "rückständigen" Kaiserreichs bildet, ist hier nicht sehr ausgeprägt und wurde bis zum Ende des Untersuchungszeitraums immer geringer: Der Anteil adeliger Abgeordneter sank in Frankreich von 34 % in den 1870er Jahren über 23 % in den 1880er Jahren auf 10 % in der letzten Deputiertenkammer unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der Abstand zum Anteil adeliger Abgeordneter im Reichstag schmolz in diesen Jahrzehnten von etwa 10 % auf 4 %. (38) 38) Errechnet nach Mattei Dogan, "Les filières de la carrière politique en France", in: Revue fran&ccddil;aise de sociologie 8 (1967), S. 496 (Tableau I: La noblesse declinante et la bourgeoisie montante).

Doch hatte dieses Einschwenken auf den westeuropäischen Entwicklungspfad den Preis eines weiteren Strukturbruchs, denn in der administrativen Elite im Kabinettsrang verharrte der Adelsanteil in den Jahrzehnten zwischen 1890 und 1912 bei etwa 65 %, während in Frankreich der entsprechende Wert in den Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs um 10 % fluktuierte. (39) 39) Maxwell E. Knight, The German Executive 1890 - 1933 (2. Aufl., Stanford, 1955), S. 33; M. Dogan, Filières, S. 471 (Tab. 111: Origine sociale des ministres). Das Muster partieller Modernisierung setzte sich damit in Deutschland auch in dieser Hinsicht, als zunehmende Disparität zwischen Funktionsebenen des politischen Systems durch. Diese Entwicklung verstärkte die "Dissoziation" von Legislative und Exekutive, die sich zugleich als personale Entflechtung vollzog. (40) 40) Vgl. Abschn. 111.5. Pierre Birnbaum verwendet das Begriffspaar von "Fusion" und "Dissoziation", um die wechselnden Konstellationen zu beschreiben, in denen in Frankreich "Verwaltung", "Politik" und "Wirtschaft" aufeinander bezogen waren. Das Parlament ist der Ort, an dem sich die Konflikt- und Bündniskonstellationen dieser Mächte formieren. Vgl. ders., Les sommets de l'Etat (Paris, 1977), S. 184f. u. "Institutionalization of Power and Integration of Ruling Elites", in: European Journal of Political Research 6 (1978), S.105-115.

Die Novemberrevolution führte dann in Deutschland zunächst zum fast völligen Ausschluß des Adels aus dem Parlament. Erst 1924 pendelte sich die Entwicklung wieder auf den langfristigen Trend einer allmählichen Abnahme ein. Wenn wir weiter die Dritte Republik als Vergleichsfall und Maßstab wählen, dann sind die Werte in Deutschland und Frankreich 1930 fast deckungsgleich. Doch erreichte auch dieser Modernisierungsindikator zu Ende der Weimarer Republik seinen unteren Wendepunkt: die Anteile des Adels nahmen wieder zu. Dazu trug die "Re-Aristokratisierung" der DNVP nach 1920, aber auch das Wachsen der NSDAP-Fraktion bei, in der ein überdurchschnittlich hoher Anteil Adeliger saß. Die "neue Aristokratie" war zu einem nicht vernachlässigbaren Anteil auch "alte" Aristokratie.

4. Sekundarisierung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Prozeß der "Sekundarisierung", das heißt hier: der Übergang der Dominanz wirtschaftlicher Interessenrepräsentation vom agrarischen auf den gewerblich-industriell-kommerziellen Bereich, wird durch die Anteilswerte jener Abgeordneten empirisch erfaßt, die Mitglieder von Gewerkschaften, Korporationen und Unternehmerverbänden waren. In der historischen Elitenforschung werden bei ähnlichen Problemstellungen sonst meist die leichter erreichbaren Berufsangaben herangezogen, doch ist das ein unscharfer Indikator für Interessenbindungen, dessen empirischer Gehalt zudem mit dem Funktionswandel parlamentarischer Repräsentation vom Honoratioren- zum Interessenparlamentarismus weiter abnimmt: "Demographische Repräsentation" durch Berufsangehörige verlor an Bedeutung gegenüber der "Interessenrepräsentation" durch Mitglieder und Mitarbeiter intermediärer Organisationen. (41) 41)Zur Abgrenzung von demographischer und Interessenrepräsentation vgl. Ursula Hoffmann-Lange, "Eliten und Demokratie in der Bundesrepublik", in: Max Kaase (Hrsg.), Politische Wissenschaft und politische Ordnung. Analyse zur Theorie und Empirie demokratischer Regierungsweise (Festschrift für Rudolf Wildenmann, Opladen, 1986), S. 326 f. So wurden etwa die Belange der Landwirtschaft zunehmend nicht mehr nur durch Landwirte, sondern zunehmend auch durch Funktionäre landwirtschaftlicher Vereine und Genossenschaften vertreten, die Interessen der Industriearbeiterschaft allein schon wegen der fehlenden Diätenregelung nicht durch Arbeiter, sondern durch Gewerkschaftsfunktionäre. (42) 42) H. Best, Modernisierung. S. 18 - 22.

Der Verlauf der Zeitreihe des Anteils gewerkschaftlich und in Unternehmerverbänden organisierter Abgeordneter zeigt ein in den Grundzügen bereits vertrautes Bild: im Kaiserreich eine allmähliche Zunahme der Anteilswerte von 2 % im Jahr 1871 auf 24 % im Jahr 1912, wobei die SPD mit ihrer hohen Quote von Gewerkschaftern einen markanten Vorsprung besaß; in der Weimarer Nationalversammlung dann ein sprunghafter Anstieg auf den Höchstwert von 62 % – eine Verschiebung, die vor allem der Veränderung in den nichtsozialistischen Fraktionen zuzuschreiben ist: 62 % der Zentrums- und BVP-Abgeordneten, 47 % der Liberalen und selbst 39 % der DNVP-Vertreter in der Weimarer Nationalversammlung waren nun gewerkschaftlich organisiert oder Wirtschaftsverbänden affiliert. Dagegen sank, wenn auch nicht annähernd proportional zu diesem Anstieg, der Anstieg agrarischer Interessenvertreter von 17 % im Jahr 1912 auf 11 % im Jahr 1919 und pendelte sich in den folgenden Reichstagen um Werte bei 13 % ein.

Die Novemberrevolution erscheint nach diesen Befunden als ein Triumph berufsständischer Korporierung, der Verbände-Parlamentarismus als die Domestikationsform der revolutionären Rätebewegung, deren Strukturprinzip ja ebenfalls mit einer politischen Organisation der Gesellschaft nach funktionalen Bereichen vereinbar war. (43) 43) So in den Rätekonzeptionen von Cohen, Kaliski, Breitscheid und Sinzheimer. Vgl. Peter Lösche, "Rätesystem im historischen Vergleich", in: Probleme der Demokratie heute, Sonderheft 2 der Politischen Vierteljahresschrift (1970), S. 79f. Zur Restabilisierung der europäischen Gesellschaften nach dem Ersten Weltkrieg durch einen Prozeß der "Korporierung" vgl. Charles Maier, Recasting Bourgeois Europe. Stabilisation in France, Germany, and Italy in the Decade after World War 1 (Princeton, 1975), S. 9 - 42. Der sekundäre Sektor, die ökonomische und soziale Emanation der Industriegesellschaft, gewann nach unterproportionaler Repräsentation in den parlamentarischen Führungsgruppen des Kaiserreichs nun ein überproportionales Gewicht.

Allerdings nahmen die hohen Werte, die nach dem Anpassungsschub der Novemberrevolution erreicht worden waren, in den folgenden Reichstagen wieder ab: bis 1928 allmählich und fluktuierend, dann steil und stetig auf einen Anteilswert von schließlich nur noch 36,5 %. Es ist bemerkenswert, daß dieser Abschmelzungsprozeß nicht von den traditionellen nichtsozialistischen Parteien ausging, auch nicht von der DNVP, die ihre agrarische Orientierung um eine starke industriell-gewerbliche Komponente erweiterte. Ausgangspunkt des Rückgangs nach 1928 war vielmehr die NSDAP, deren Abgeordnete kaum organisatorische Bindungen an den industriell-gewerblichen Bereich hatten. Hier erscheint also wieder eine vertraute Konstellation: Während die SPD im Kaiserreich Trägerin einer partiellen Modernisierung war, bewirkte die NSDAP in den parlamentarischen Führungsgruppen der Weimarer Republik eine partielle Entmodernisierung.

5. Institutionalisierung

Partielle Modernisierung kann in verschiedenen Erscheinungsformen auftreten: zum einen – wie beschrieben – als Begrenzung von Veränderungen auf eine politische Konfliktgruppe, eine Gesinnungsgemeinschaft oder ein gesellschaftliches Teilsystem, zum anderen als "Dissoziation" (P. Birnbaum) einander funktional zugeordneter gesellschaftlicher Bereiche. Die zweite Variante partieller Modernisierung charakterisiert den Prozeß der Institutionalisierung der parlamentarischen Führungsgruppen des Kaiserreichs, der hier als positionelle Verflechtung zwischen den Funktionsebenen des politischen Systems erfaßt wird. (44) 44) S. Huntington bestimmt den Grad der Institutionalisierung eines politischen Systems durch seine Anpassungsfähigkeit, Komplexität, Autonomie und Kohärenz. Eine partizipatorische Demokratie kann danach nur entstehen und überdauern, wenn der Grad der Institutionalisierung des politischen Systems einen hohen wert erreicht und segmentäre Strukturen überwunden werden. Ein niedriger Institutionalisierungsgrad führt dagegen zur Ausbildung „prätorianischer“ Systeme, die dadurch gekennzeichnet sind, dass in ihnen soziale Großgruppen mit ihren spezifischen außerinstitutionellen Mitteln unmittelbar in das politische Geschehen eingreifen und dadurch dauernde Instabilität erzeugen (Political Order, S. 12, 192 - 263). Tatsächlich verweist jedoch der stetig und markant sinkende Anteilswert der Abgeordneten, die vor und während ihres Mandats im Reichstag überwiegend in den Einzelstaaten aber auch im Reich hohe Regierungsämter als Minister, Staatssekretäre und in äquivalenten Positionen wahrgenommen hatten, auf eine fortschreitende Entflechtung der Machtorganisationen des Kaiserreichs. Während bis Mitte der 1870er Jahre der Reichstag auch für höchste Amtsträger eine gesuchte Arena war – man denke etwa an die Abgeordneten Roon und Moltke – nahm seine Attraktivität mit der Routinisierung des politischen Betriebs, vor allem nach dem Ende des parlamentarischen Zusammenspiels zwischen Bismarck und den Nationalliberalen, deutlich ab. Elitenstrukturell war die Trennung von Exekutive und Legislative kein Erbe einer deutschen Tradition konstitutionell-dualistischen Denkens, sondern das Ergebnis einer bestimmten Politik. So hat etwa Max Weber darauf hingewiesen, daß die "politische Nichtigkeit des Parlaments und der Parteipolitiker ... absichtsvoll herbeigeführt" und nicht verfassungstechnisch erzwungen worden sei. (45) 45) Parlament, S. 313. 46) Ebd., 320. Unsere Daten unterstützen diese Einschätzung: der Reichstag, der in seiner Anfangsphase Versammlungsplatz der Dignitäre des Reiches und der Einzelstaaten war, verlor diese Funktion. Seine Degradierung zum "widerwillig geduldeten Bewilligungsapparat einer herrschenden Bürokratie" drückte auch das "Niveau" der parlamentarischen Führungsgruppen des Reiches. (46)

Diese Befunde lassen auch an der Gültigkeit von Manfred Rauhs These einer "stillen Parlamentarisierung" des Deutschen Reiches bis 1918 zweifeln, die ein allmähliches Vertrautwerden der Abgeordneten mit wesentlichen Bereichen der Regierungstätigkeit, die Verdichtung formeller und informeller Kontakte zwischen Angehörigen der Legislative und der Exekutive unterstellt (47) 47) Die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches (Düsseldorf, 1977), vor allem S. 26 - 29 u. 36 - 38. Zur Bedeutung positionaler Verflechtung für die Elitenintegration und die Etablierung bzw. Stabilisierung repräsentativer Institutionen vgl. die Literatur in Anm. 12 - 14 u. Ursula Hoffmann-Lange u.a., Konsens und Konflikt zwischen Führungsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Analyse (Frankfurt a. M., 1980), S. 38 passim. Vgl. auch Erwin K. Scheuch, "Continuity and Change in German Social Structure", in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung 13, H. 2 (1988), S. 71 - 77 (verfaßt 1968). , Was die praktische Erfahrung in der Regierungsarbeit anbetrifft und den Fundus persönlicher Verbindungen, der nach Karriereübergängen zwischen funktionalen Bereichen verbleibt, so waren die Reichstagsabgeordneten der Reichsgründungsjahre allen späteren Nachfolgern überlegen. (48) 48) Vgl. jetzt auch die Einzelnachweise in J. C. Röhl, Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deutsche Politik (München, 1987), S. 160. Eines ist gewiß: stille Parlamentarisierung kann sich im Deutschen Reich nicht linear und – wenn überhaupt – nur als ein indirekter Lernprozeß vollzogen haben.

Den Anfang der Weimarer Republik markiert im Hinblick auf die Institutionalisierung des politischen Systems eine Wende: der Anteil der Parlamentarier mit Erfahrungen in politischen und administrativen Spitzenpositionen nahm wieder zu; besonders deutlich bei der SPD, die zur Staatspartei aufgestiegen war. Fast ein Viertel ihrer Abgeordneten im Mai-Reichstag von 1924 gehörte zur Kategorie der exponierten Amtsträger. Doch war damit bereits der Höhepunkt erreicht. Nach 1924 entflochten sich die Systemebenen des Weimarer Staates wieder. 1933 war die Trennung perfekter als je im Kaiserreich, stand der Reichstag der Regierung als unverbundenes Handlungsfeld gegenüber. Dies war das strukturelle Äquivalent der Präsidialkabinette der Verfallszeit der Republik, die nun wieder verstärkt mit parlamentsfernen und parteilosen "Fachleuten" besetzt wurden. (49) 49) Vgl. Die Kabinettslisten in Karl Dietrich Bracher, Die Krise Europas 1917 - 1975 (Frankfurt a. M. u.a., 1977), S. 436 f. u. Wolfgang Zapf, Wandlungen der deutschen Elite. Ein Zirkulationsmodell deutscher Führungsgruppen 1919 - 1961 (München, 1965), S. 218f.

IV. Politische Modernisierung als Segmentationsprozeß

Vergleicht man die Zeitreihen der fünf Modernisierungsindikatoren, die hier verfolgt wurden, so zeigt sich, daß sie mit Ausnahme der Institutionalisierung einen sehr ähnlichen Verlauf haben: im Kaiserreich eine allmähliche und stetige Modernisierung, nach der Novemberrevolution dann ein massiver und kurzfristiger Veränderungsschub in der Richtung der langfristigen Trends, zwar keine "Revolution" im wörtlichen Sinne einer Richtungswende aber doch ein weitergehender Wandel als gemeinhin in der Literatur berichtet wird (50) 50) Vgl. u.a. den Forschungsüberblick in Gerhard A. Ritter, "Kontinuität und Umformung des deutschen Parteiensystems 1918 - 1920", in: ders., Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus. Aufsätze zur deutschen Staats- und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (Göttingen, 1976), S. 116 - 157 (zuerst 1970). , in der Weimarer Republik zunächst ein Verharren auf dem 1919 erreichten Niveau, dann etwa ab 1928 eine Umkehr der säkularen Entwicklungsrichtung, auch wenn dieser Wendepunkt nicht sehr ausgeprägt war.

Auffällig ist, daß die Zeitreihen der Aggregatwerte der Modernisierungsindikatoren im Kaiserreich wesentlich glatter sind als die Fluktuationen der Mandatsanteile der politischen Parteien. Es gab in dieser Epoche offensichtlich eine "longue durée" des Elitenwandels, eine stetige Unterströmung, die wenig von den heftigen Wellenbewegungen der Verteilungskämpfe zwischen politischen Konfliktgruppen um die Sitze im Reichstag berührt wurde. Die Novemberrevolution war dann, um im Bild zu bleiben, eine Grundwelle, die den zuvor allmählichen Veränderungsprozeß noch einmal beschleunigte.

Doch bereits vor 1918 folgten die parlamentarischen Führungsgruppen des Reiches dem Modernisierungspfad der deutschen Gesellschaft. Zwar kam es zu Verzögerungen, vor allem im Hinblick auf regionale Bindungen, die durch das Territorialwahlrecht konserviert wurden, doch war dies im interkulturellen Vergleich keineswegs ungewöhnlich. Hier gilt die Faustregel, daß bei offenen Rekrutierungsprozessen Elitenwandel gesellschaftlichem Wandel in einem Zeitabstand von etwa 20 bis 30 Jahren folgt. (51) 51) Vgl. Robert D. Putnam, The Comparative Study of Political Elites (Englewood Cliffs/N.J., 1976), S. 179 - 183. Noch größer als die Verzögerung sozioökonomischen Wandels ist die Beharrungstendenz bei den grundlegenden Normen und Verhaltensmustern der politischen Elite: "In Britain, for example, aristocratic values and political style have lingered an the parliamentary milieu long after the landed gentry lost their numerical superiority" (ebd., S. 9. 182). Nach dem Anpassungsschub der Novemberrevolution, der auch diese Verzögerung abbaute, hatte die Weimarer Republik nicht nur eine der demokratischsten Verfassungen ihrer Zeit, sondern auch die nach den Kriterien der politischen Modernisierungstheorie modernste parlamentarische Vertretung aller demokratischen Großstaaten: Zwischen 42 % und 48 % der Abgeordneten waren hauptamtliche Verbands- und Parteifunktionäre, also auch in einem engeren Sinne Berufspolitiker, der Anteil des Adels war auf einen Residualwert eingeschmolzen, die Interessenrepräsentation des sekundären Sektors erreichte und übertraf den entsprechenden Anteil in der Bevölkerung, zwei Fünftel der Abgeordneten gehörten keiner Konfessionsgemeinschaft an, immerhin zwischen 9 % (1919) und 5 % (1932II) waren Frauen und damit deutlich mehr als in den Parlamenten anderer Länder. (52) 52) R. Putnam, Study, S. 32f. u. Figure 2 - 2, S. 34. Die verzögerte und krisengestörte Entwicklung Deutschlands zu Demokratie und Parlamentarismus läßt sich nach diesen Befunden nicht mit der mangelnden Repräsentativität und Anpassungselastizität seiner parlamentarischen Führungsgruppen erklären. Es war nicht ein Defizit an Modernität, sondern – so wird hier argumentiert – die Weise der Modernisierung, die den Parlamentarisierungsprozeß in Deutschland spezifisch belastete.

Bereits eine Betrachtung der Zeitreihen gibt hier wichtige Aufschlüsse. Zwar verweist die Ablösung des Wandels der Sozialstruktur der parlamentarischen Führungsgruppen von den Fluktuationen der Stärkeverhältnisse politischer Konfliktgruppen darauf, daß sich Anpassungs- und Wandlungsprozesse auch innerhalb der Parteien und nicht nur als Verschiebungen zwischen den Parteien vollzogen, doch trifft diese Aussage nicht den Kern des Sachverhalts, denn tendenziell wuchsen seit der Reichsgründung die Gruppenunterschiede zwischen den Repräsentanten politischer Lager, wobei der Abstand zwischen den Abgeordneten der SPD und denen der übrigen Parteien am größten war. Dieser Vorgang läßt sich als partielle Modernisierung beschreiben, denn mit Ausnahme der Institutionalisierung besaß die sozialdemokratische Fraktion einen deutlichen Vorsprung auf allen Dimensionen politischer Modernisierung. Dagegen behinderte das dynamische Wachstum der Sozialdemokratie als politischer Exponentin einer säkularisierten und urbanen Industriegesellschaft die Teilnahme der übrigen Parteien am Modernisierungsprozeß. (53) 53) H. Best, Modernisierung, S. 45 - 52 u. Tabelle 1, S. 14.

Solche Entwicklungen können zeitlich exakter bestimmt und sektoral differenziert werden, wenn wir den empirischen Zugriff erweitern und die Betrachtung der Zeitreihen von Prozentwerten mit dem diachronen Vergleich von Zusammenhangsmaßen verbinden. Der Grad der "Segmentation" der parlamentarischen Führungsgruppen wird dann empirisch durch das Ausmaß bestimmt, in dem sich die politischen Konfliktgruppen im Reichstag im Hinblick auf die zentralen sozialdemographischen Hintergrundmerkmale Herkunftsregion, Hauptberuf und Zugehörigkeit zu einer Konfessionsgemeinschaft unterschieden. "Amorpher" Parlamentarismus wird als statistische Unabhängigkeit, "segmentärer" Parlamentarismus als enger statistischer Zusammenhang zwischen Parteizugehörigkeit und den "milieubildenden" Merkmalen operationalisiert (54) 54) Zur Abgrenzung beider Begriffe vgl. S. 181 f. Der hier verwendete Begriff der Segmentation folgt einer Definition von Erwin K. Scheuch (Continuity, S. 35f), nach der Segmentation als eine Form der "Indifferenz zwischen Systemelementen" aufzufassen ist. Tritt diese Indifferenz zwischen Systemebenen auf, führt das zu einer hohen Vereinbarkeit der gleichen Gesellschaftsordnung mit unterschiedlichen politischen Ordnungen; tritt sie zwischen funktionalen gesellschaftlichen Bereichen auf, führt das zu einer hohen Vereinbarkeit mit unterschiedlichen politischen Zielen und Inhalten. Beide Varianten der Segmentation kennzeichnen nach unseren Befunden das Verhältnis von Sozialsystem und politischem System in Deutschland bis 1933. , Damit wird die Verwendung des auf dem Konzept der statistischen Unabhängigkeit basierenden Assoziationsmaßes Cramer's V nahegelegt, das seinen Höchstwert 1 unabhängig vom Tabellenformat, den Randverteilungen oder der Zahl der Merkmalsausprägungen erreichen kann, wenn die Zellenbesetzungen eine perfekte Segmentation der Konfliktgruppen nach den Hintergrundvariablen ausweisen. Der Minimalwert 0 tritt auf, wenn sich die Fälle zufällig auf die Felder der Kontingenztabelle verteilen. (55) 55) Herman J. Loether u. Donald G. McTavish, Descriptive Statistics for Sociologists (Boston, 1974), S. 197.

Die Werte in Tabelle 1 zeigen einen zwischen den Hintergrundmerkmalen unterschiedlichen Phasenverlauf von Segmentations- und Desegmentationsprozessen. Im Hinblick auf territoriale und berufliche Differenzierungen bilden die ersten fünf Reichstage eine deutlich abgegrenzte Formationsphase, in der der zunächst amorphe Parlamentarismus des Konstituierenden Norddeutschen Reichstags und des Zollparlaments eine zunehmend-segmentäre Ausprägung erhielt. In den folgenden Reichstagen verharrten die Werte beider Zeitreihen mit Fluktuationen auf dem Ende der 1870er Jahre erreichten Niveau. Seit den 1890er Jahren trennten sich dann die Entwicklungspfade. Während allmählich eine Deregionalisierung der politischen Konfliktstruktur einsetzte, die sich nach 1918 deutlich verstärkte, vergrößerten sich die Unterschiede der Berufsgruppenzugehörigkeit weiter, so daß am Ende des Kaiserreichs die Segmentation nach "funktionalen" und nach "territorialen" Gesichtspunkten wieder ähnlich stark ausgeprägt waren. Nach der Novemberrevolution nahmen dann auch die Unterschiede der Berufszusammensetzung zwischen den Parteien ab.

Den markantesten Verlauf hat die Koeffizientenreihe der Konfessionsvariablen. Auch bei diesem Merkmal läßt sich eine formative Phase in der Reichsgründungsära bis etwa 1877 von einer Fluktuationsphase auf hohem Niveau in der späten Bismarckzeit und einem neuen Segmentationsschub nach 1887 unterscheiden. Doch waren die Wertsprünge größer, prägten sich die in den Koeffizienten ausgedrückten Gruppenunterschiede stärker aus als bei den anderen Merkmalen. Grundsätzlich gilt, daß die Oppositionen zwischen den beiden christlichen Religionsgemeinschaften sowie zwischen konfessionslosen und konfessionsgebundenen Abgeordneten die strukturdominanten Spaltungen der parlamentarischen Führungsgruppen, des Kaiserreichs waren. (56) 56) Dieser Sachverhalt läßt sich eindrucksvoll an der konfessionellen Zusammensetzung des Reichstages von 1893 aufzeigen, bei dem Cramer's V seinen höchsten, in empirischen Untersuchungen nur sehr selten beobachteten Wert erreicht: Unter den insgesamt 267 Abgeordneten der Konservativen, beider Flügel des Liberalismus und der Sozialdemokratie waren nur 5 % Katholiken, während 68 % der Katholiken dem Zentrum angehörten, die übrigen überwiegend den Vertretungen der kulturellen Minoritäten – 1871 hatten die entsprechenden Werte noch bei 13 % und 53 % gelegen. 98 % der nicht an eine der christlichen Konfessionsgemeinschaften gebundenen Abgeordneten gehörten 1893 der sozialdemokratischen Fraktion an.

Dies gilt auch für die Reichstage der Weimarer Republik, obgleich sich das Niveau der Koeffizientenreihe ab 1918 deutlich nach unten verschiebt: das Ausscheiden der überwiegend katholisch geprägten Vertreter ethnischer Minoritäten, eine abnehmende Bindekraft des Zentrums im katholischen und der DNVP als Nachfolgerin der Konservativen im protestantisch-agrarischen Milieu bewirkten diese Entwicklung. Nach wie vor galt jedoch, daß die politischen Konfliktlinien konfessionellen Spaltungen folgten. Auch die Kommunisten mir ihrer rein atheistischen Reichstagsfraktion fügten sich in dieses Strukturmuster ein. Auf den ersten Blick scheint dies auch für die nationalsozialistische Vertretung zu gelten, in der Protestanten mit über 70 % die große Mehrheit bildeten. Doch war dies kein Ausdruck einer segmentären Spaltung, denn dieser Anteil lag nur um 8 % über dem Anteil der Protestanten in der Gesamtbevölkerung. (57) 57) Zur Konfessionszusammensetzung der deutschen Bevölkerung in der Weimarer Republik vgl. Dietmar Petzina u.a., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch 3: Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914 - 1945 (München, 1978), S. 31 (Tabelle 5d: Bevölkerung nach Religionszugehörigkeit. Zugrundegelegt wurde der Wert von 1933).

Durch eine Berechnung der Koeffizienten nach dem Ausschluß von einzelnen Parteien aus der Grundgesamtheit läßt sich deren Beitrag zu den Prozessen der Segmentation und Desegmentation der politischen Konfliktstruktur bestimmen. Für das Kaiserreich ist die Sozialdemokratie aus den erwähnten Gründen als Kandidatin für eine solche Teilanalyse prädestiniert, für die Weimarer Republik die NSDAP (vgl. Anm.28).

Bis 1918 zeigen die Differenzen der Wertereihen einen erheblichen Beitrag der Sozialdemokraten zur Segmentation der parlamentarischen Führungsgruppen des Kaiserreichs. Das gilt vor allem für die konfessionellen Spaltungen, die durch die Sozialdemokraten um den Gegensatz zwischen kirchlich gebundenen und dissidenten Abgeordneten erweitert wurden, das gilt aber auch für die Gruppenunterschiede in der Berufszusammensetzung: Sozialdemokraten waren weit überproportional häufig Partei- und Verbandfunktionäre. Sie nahmen damit eine Entwicklung vorweg, der die übrigen Parteien erst in der Weimarer Republik folgten. Dagegen trug das Wachstum der Sozialdemokratie zur "Nationalisierung" der Politik und zur Verschleifung territorialer Unterschiede bei: Während bei den nichtsozialistischen Parteien die Konzentration auf regionale Hochburgen andauerte und durch den Verlust marginaler Wahlkreise sogar zunahm, gelang es den Sozialdemokraten nach und nach im ganzen Reich Fuß zu fassen; ihr Kandidatennetz wurde nach dem Auslaufen der Sozialistengesetze zügig ausgebaut, so daß sie Ende der 1890er Jahre als einzige Partei nahezu alle Wahlkreise mit Kandidaten zu besetzen vermochte. (58) 58) Vgl. Wilhelm Heinz Schröder, "Einleitung", in: Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und Reichtagskandidaten 1898 - 1918. Biographisch-Statistisches Handbuch (Düsseldorf, 1986), S. 19f. Vgl. auch H. Best, Modernisierung, S. 48 (Tabelle 2: Regionale Disparitäten des Wählerverhaltens).

In der Weimarer Republik eröffnet sich dann eine veränderte Szenerie: die NSDAP, der Neuling auf der politischen Bühne, verminderte nun die segmentären Spaltungen der parlamentarischen Führungsgruppen des Reiches. Die propagandistische Inszenierung einer Klassen, Konfessionen und die territorialen Partikularismen überwindenden Sammlungspartei hatte fatalerweise eine strukturelle Entsprechung in den parlamentarischen Führungsgruppen: Ohne die NSDAP prägten sich die Gruppenunterschiede zwischen Fraktionen im Hinblick auf die regionale Herkunft, die Konfession und den Hauptberuf schärfer Verglichen mit dem Stand in der Frühphase der Weimarer Republik zeigen dagegen bei den übrigen Parteien Tendenzen zu einer Resegmentation.

Als Zwischenresümee kann festgehalten werden, daß die Sozialgeschichte des deutschen Parlamentarismus bis 1933 keine Einheit bildete. Der Wandel vollzog sich als ein Übergang von einem strukturell integrierten und amorphen Parlamentarismus, in dem die politischen Konfliktgruppen heterogen und die Abgeordneten positionell mit der Exekutive verflochten waren, zu einem segmentären Parlamentarismus, in dem sich politische Konfliktgruppen im Hinblick auf mehrere demographische Hintergrundmerkmale deutlich unterschieden und wenige Wechsel zwischen den Funktionsbereichen des politischen Systems stattfanden. Das waren keine günstigen strukturellen Bedingungen für eine Integration sozialkultureller Spaltungen auf der Ebene der parlamentarischen Führungsgruppen und eine Parlamentarisierung des Kaiserreichs.

In der Weimarer Republik nahmen dann die demographischen Unterschiede zwischen den politischen Konfliktgruppen zunächst deutlich ab, während die personelle Verflechtung zwischen dem Parlament und der Exekutive wieder enger wurde. Historisch war dies die Periode der erfolgreichen politischen Behauptung der Weimarer Demokratie gegenüber ihren radikalen Gegnern und eines im Ganzen funktionsfähigen parlamentarischen Systems. Ab 1928 vollzog sich dann eine gespaltene Entwicklung: Während die NSDAP eine nach konfessionellen, beruflichen und territorialen Merkmalen relativ heterogene Fraktion in den Reichstag entsandte, verstärkten sich bei den übrigen Parteien erneut die segmentären Tendenzen. Zugleich nahm mit Ausnahme der Deutschnationalen der Anteil der Abgeordneten mit Erfahrungen in exekutiven Spitzenfunktionen wieder ab. Das Ende der parlamentarischen Demokratie von Weimar kündigte sich so in der Struktur seiner parlamentarischen Führungsgruppen an.

V. Sozialkulturelle Spaltungen und Elitenstruktur:

Ergebnisse einer Korrespondenzanalyse

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Koeffizientenreihen geben Auskunft über die Veränderungen bivariater Zusammenhänge, doch bleiben Einflüsse dritter Variablen unspezifiziert. So ist unklar, inwieweit regionale Disparitäten durch die territoriale Verteilung der Konfessionsgruppen beeinflußt würden, denn noch immer ist die sozialkulturelle Landkarte Deutschlands durch die Maxime des Augsburger Religionsfriedens geprägt: Cuius regio eius religio. Die Aufklärung solcher Problemlagen erfordert den Einsatz multivariater Verfahren.

Im gegebenen Fall war dies die Korrespondenzanalyse, ein während der 60er Jahre in Frankreich entwickeltes Verfahren zur Darstellung von multivariaten Zusammenhängen zwischen den Kategorien zweidimensionaler Häufigkeitstabellen. Seine in den Sozialwissenschaften berühmteste Anwendung ist wohl die Ermittlung von Lebensstilgruppen in Pierre Bourdieus Werk über die "feinen Unterschiede", während es in Deutschland erst in jüngster Zeit Beachtung fand. (59) 59) Die Darstellung des Verfahrens folgt überwiegend Jörg Blasius, "Korrespondenzanalyse – Ein multivariates Verfahren zur Analyse qualitativer Daten", in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung 2 (1987), S. 172 - 189. Hier auch weitere Literatur.

Bei der Korrespondenzanalyse handelt es sich um ein exploratorisches Verfahren zur graphischen Darstellung der Spalten und Zeilen von Serien zweidimensionaler Kreuztabellen. Ähnlich wie die multidimensionale Skalierung geht die Korrespondenzanalyse vom Konzept eines mehrdimensionalen Raumes aus, dessen Punkte – hier: die Merkmalsausprägungen der Zeilen- und Spaltenvariablen – in einen niederdimensionalen, in der Regel zweidimensionalen Unterraum projeziert werden. Dessen Projektionsebene wird so gewählt, daß die quadrierten Abweichungen zu den ursprünglichen Distanzwerten und damit der Informationsverlust minimiert wird. Abweichungen der Randsummen von Spalten- und Zeilenvariablen werden entsprechend ihren Ausprägungshäufigkeiten berücksichtigt.

Bei der Interpretation der graphischen Lösung muß berücksichtigt werden, daß die Abstände zwischen den Punkten infolge der Informationsverluste durch die Projektion und der unterschiedlichen Varianzerklärung der Hauptdimensionen die Ähnlichkeitskonstellationen nicht exakt als metrische Distanzen wiedergeben – was störend, aber kein für die Korrespondenzanalyse spezifischer Mangel ist. Zulässig ist es hingegen, die relativen Entfernungen zu vergleichen und die Korrelationen der Merkmalsausprägungen mit beiden Achsen zu interpretieren. So läßt sich in Analogie zu den bekannteren Verfahren der Faktorenanalyse bestimmen, in welchem Abstand zum Gleichgewichtspunkt der Ergebniskonfiguration die Merkmalsausprägungen lokalisiert sind und auf welchen inhaltlich interpretierbaren Dimensionen sie "laden".

Die Ausgangsdaten für eine Korrespondenzanalyse bestehen in unserer Untersuchung aus einer Serie zweidimensionaler Kreuztabellen, in der die politischen Konfliktgruppen der kaiserlichen und Weimarer Reichstage in den Spalten, die Ausprägungen der "milieubildenden" Merkmale Region, Hauptberuf bei Mandatsantritt und Konfession in den Zeilen abgetragen sind. Als weiteres Attribut wurde der Adelstitel in den Eigenschaftsraum aufgenommen, um die "ständische Lage" der Abgeordneten und ihre Verhaftung mit der traditionalen Machtordnung besser bestimmen zu können. Mit der Korrespondenzanalyse ist es nun möglich, sowohl die unterschiedlichen Fraktionen als auch die soziographischen Eigenschaften der Abgeordneten – wie Konfession und Beruf – in einem gemeinsamen Raum darzustellen und die resultierenden Ähnlichkeitsmuster inhaltlich zu interpretieren. Definiert man Milieu nach M. R. Lepsius als "Koinzidenz mehrerer sozialkultureller Strukturdimensionen" (60) 60) M. R. Lepsius, Parteiensystem, S. 68. dann kann die Korrespondenzanalyse als ein ideales Verfahren gelten, um solche Konstellationen aufzufinden. Sie liefert uns ein Abbild der Korrespondenzen und Oppositionen zwischen den politischen Konfliktgruppen und den Kategorien der beschreibenden Variablen Adel, Beruf, Region und Konfession.

Bereits eine oberflächliche Betrachtung der räumlichen Darstellung der beiden Hauptdimensionen zeigt, daß sich Milieus auch auf der Ebene der parlamentarischen Führungsgruppen des Deutschen Reiches ausprägten. Besonders deutlich ist das im Fall des Zentrums: in allen vier untersuchten Reichstagen des kaiserlichen Deutschland korrespondierte die Vertretung des politischen Katholizismus mit katholischer Konfession, der Zugehörigkeit zum Klerus und einer regionalen Herkunft aus Altbayern oder Rheinpreußen. Diese Konstellation blieb über 40 Jahre hinweg stabil.

Dagegen haben Veränderungen in den Ähnlichkeitsmustern weniger Gewicht. So schob sich etwa in den 1870er Jahren der Hochadel in den Nahbereich des Zentrums. 41,2 % seiner Abgeordneten und damit ein deutlich höherer Anteil als bei den Konservativen (29 %) gehörte 1881 den höheren Adelsrängen, vom Grafen aufwärts, an: In der Hochphase des Kulturkampfs umgab sich das Zentrum mit einer schützenden Garde erlauchter Dignitäre, die wegen ihrer sozialen Stellung politisch unangreifbar waren. Diese Verbindung löste sich aber bald, und während der 1890er Jahre war der Hochadel den in dieser Phase sehr traditional geprägten Vertretern ethnischer Minderheiten zugeordnet.

Auch die Fraktion der Sozialdemokraten kristallisierte sich als typische Vertretung einer Milieupartei aus. Bereits die Ergebniskonfiguration von 1881 zeigt ihre klare Absonderung: die Sozialdemokraten verbanden sich mit den Kategorien der "Berufspolitiker" (Partei- und Verbandsfunktionäre, Publizisten) und den Konfessionslosen zu einer Konstellation, die in deutlicher Distanz an der Peripherie der Konfiguration plaziert ist. Diese Verbindung blieb bis 1912 stabil und exklusiv. Nur im Reichstag von 1912 bestand auch eine Korrespondenz zu Wahlkreisen in Mitteldeutschland (u.a. im Kgr. Sachsen).

Eine ebenfalls charakteristische, aber ephemerere Merkmalskonstellation bildete sich um die Konservativen. Zwar wurden sie in allen kaiserlichen Reichstagen durch einen überproportional hohen Anteil Nobilitierter und einer regionale Herkunft aus Altpreußen sozial charakterisiert, doch fluktuieren in ihrem Fall die Konstellationen von Nähe und Distanz zu bestimmten Sozialkategorien stärker als beim Zentrum oder den Sozialdemokraten. So lockerte sich die 1881 noch enge Korrespondenz zum Staatsdienst, dagegen wanderte in den Reichstagen von 1890 und 1912 die Zugehörigkeit zur protestantischen Konfessionsgemeinschaft in den Nahbereich der Konservativen: Sie wurden zu einer konfessionell geprägten Fraktion, wie es von Anfang an für das Zentrum gegolten hatte. Die Transformation der Konservativen in eine landwirtschaftliche Interessenpartei wird in den Ergebniskonfigurationen weniger deutlich: Landwirte sind im gesamten Untersuchungszeitraum zwischen Zentrum und Konservativen positioniert, 1871 und wieder 1912 allerdings deutlich an die Konservativen herangerückt.